Villa Florio di Persereano

a cura di Andrea Tilatti Foto: Archivio Uniud

La storia del Palazzo

La famiglia Florio arrivò a Udine nella seconda metà del Quattrocento. Il capostipite fu Nicolò, tintore di panni proveniente dalla Dalmazia. Il figlio Giacomo (†1542), giurisperito di fama al servizio della Repubblica di Venezia, fu certamente l’artefice delle maggiori fortune della famiglia, che egli introdusse nel novero dell’aristocrazia cittadina e arricchì di cospicui beni immobili. Giacomo acquisì anche una serie di terreni, oltre che a Udine, a Brazzano, Cavalicco e Persereano. Questi ultimi furono il nucleo sul quale poi si ampliò la proprietà rurale, che fu sfruttata consapevolmente a fini economici da un altro dei protagonisti della storia della famiglia, Sebastiano (1674-1759). Egli fu artefice di una riorganizzazione delle proprietà dei Florio e di una svolta imprenditoriale che ne fece le fortune sino all’estinzione, in anni recentissimi.

Nel 1725 acquistò dalla Serenissima il titolo comitale con le giurisdizioni su Santo Stefano Udinese, Variano e Orgnano. Era inoltre padre di una numerosa prole, tra cui spiccano i nomi di Francesco (1705-1792) e Daniele (1710-1785), che condussero a termine i lavori di ristrutturazione del palazzo Florio di Udine.

A Sebastiano si deve pure la costruzione della villa di Persereano, eseguita probabilmente su suo disegno o comunque in base alle sue indicazioni. Di tale impresa esiste un quadernetto di spese iniziato l’11 giugno 1705, laddove – dopo una citazione biblica che doveva porre sotto il patronato celeste la nuova casa (Ps, 126,1) – Sebastiano scrive:

Note diverse et partite per la Fabrica / di Persereano hoggi col nome del / Signore incominciata, per haver / commodo di abitare, et conservar / quelli pochi vini, che faccio / in questa Villa, et sue vicinanze.

Le note di spesa si chiudono con il 1713, segno che a quella data il corpo di fabbrica principale era stato realizzato.

Tale corpo fu eretto da maestranze provenienti per lo più da Tricesimo e Tarcento, secondo le informazioni che si desumono dai contratti per la fornitura e la posa di pietre e di altri materiali.

La struttura della villa

La villa è contraddistinta da una razionale sobrietà, concepita non per una stabile residenza ma per le “villeggiature” dei signori, durante le stagioni della raccolta e lavorazione delle uve. Alla conservazione dei vini è infatti destinata la cantina semi-interrata caratterizzata dalle volte di mattoni intonacati, che sostiene l’edificio di due piani, separato dai locali sottostanti da un cornicione di pietra. La facciata è ritmata da quattro lesene con in cima un capitello, che delimitano gli angoli e il corpo centrale dai due laterali. La sezione mediana è caratterizzata dalle finestre ad arco che si aprono sui saloni del piano inferiore e superiore. L’ingresso principale è alla sommità di una rampa in pietra, che ha una corrispondenza più modesta sul retro, verso il giardino.

Sia al piano rialzato, sia a quello superiore, il salone centrale è affiancato da quattro ambienti laterali. Il piano più elevato si raggiunge mediante una scalinata in pietra impreziosita da sculture, che riprendono il motivo dell’abbondanza di uve, e recante sul soffitto gli stemmi Florio e di altre famiglie.

Le pitture murali sono concentrate nel salone centrale del piano rialzato. Si tratta di quattro “vedute paesistiche” alle pareti e altrettanti “putti che giocano” sui sovrapporta. Le vedute sono caratterizzate da un notevole spazio riservato all’azzurro del cielo, popolato da volatili, al rilievo degli alberi e l’uso del colore che varia dal verde al bruno. L’attribuzione non è sicura, ma pare ottenere un certo consenso il nome del pittore udinese Domenico Paghini (1777-1850).

L’edificio principale fu ultimato entro il 1713; in seguito furono aggiunte altre costruzioni, sia rustiche, sia signorili.

Tra queste ultime, spicca la piccola ma graziosa cappella dedicata a Sant’Ignazio di Loyola, la cui fondazione fu accordata dal patriarca di Aquileia Daniele Dolfin (1688-1762) all’ormai anziano Sebastiano Florio, nel 1749. Il nobiluomo giustificò la richiesta per aver agio di assistere ai divini offici superando le difficoltà di movimento indotte dalla vecchiaia. Pregevole l’altare impreziosito da una pala di un ignoto pittore di scuola veneta raffigurante Sant’Ignazio intento a scrivere in adorazione della Vergine con Bambino. I due giovani inginocchiati sono probabilmente raffigurazioni dei committenti.

Il tramite che unisce la cappella con la villa è stato presumibilmente edificato nel tardo Settecento. Notevoli il tipico fogolâr friulano e la cucina con il secchiaio di pietra e la straordinaria collezione di rami.

La barchessa situata alla sinistra della facciata era destinata a fungere da foladôr, ossia un locale accessorio fondamentale per la lavorazione delle uve, ove erano pigiate.

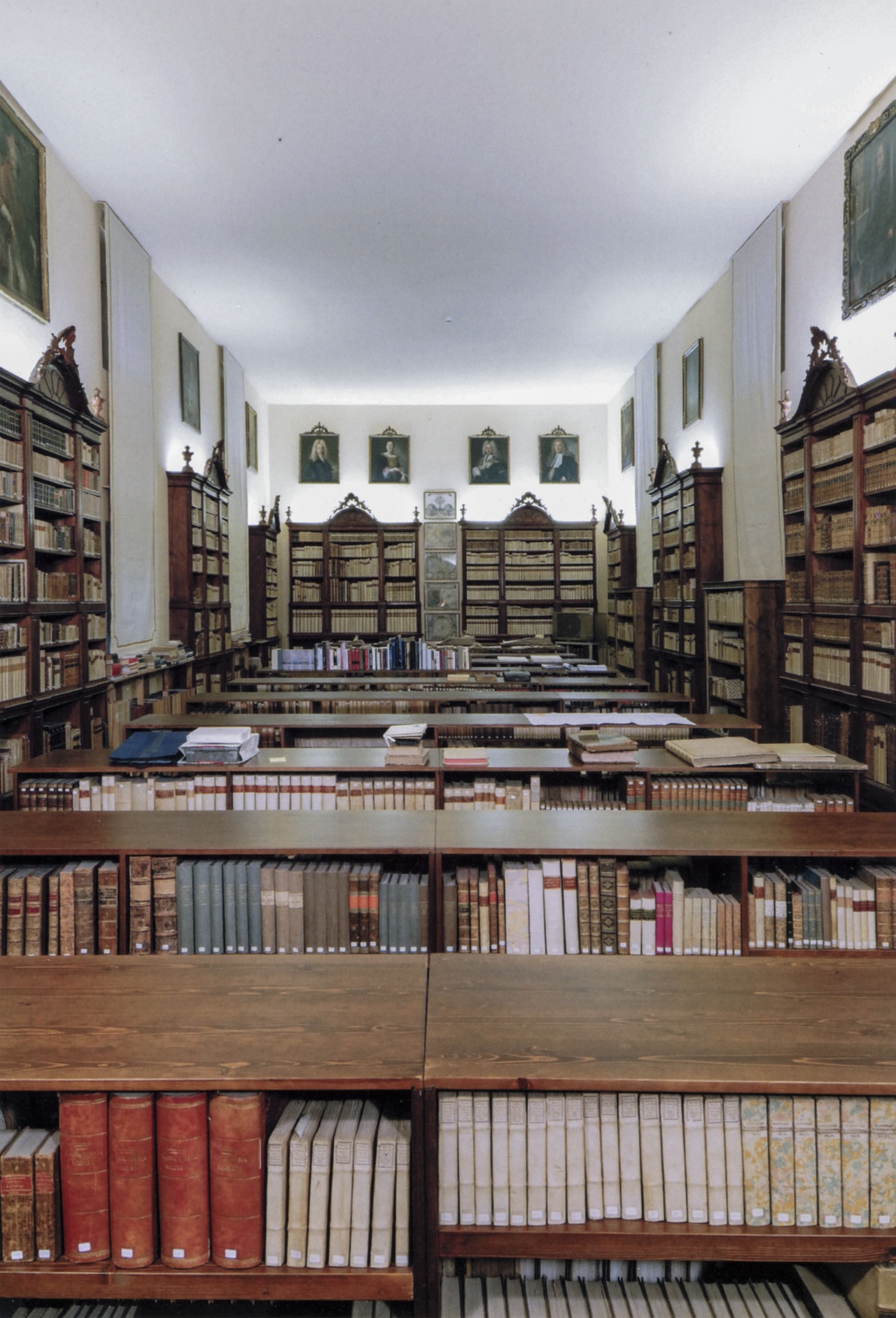

Negli anni Ottanta del secolo XX fu ristrutturato dall’architetto Maria Antonietta Cester Toso e accolse la prestigiosa biblioteca Florio, fino al trasloco avvenuto nel 2014, quando ritornò nella cornice originaria di Palazzo Florio di Udine.

All’esterno, oltre al cortile d’onore, merita attenzione il portone in bugnato liscio, realizzato da Giacomo e Giovanni Toffoletto, tagliapietre di Tarcento, nel 1706, e sopra tutto il cancello di ferro battuto, presumibilmente realizzato nel medesimo periodo dal fabbro Giuseppe Del Mestri di Persereano. Si tratta di uno dei più pregevoli esempi di cancellata del Friuli, insieme con quelli di Villa Manin di Passariano e di villa di Maniago a Nogaredo al Torre.

Sul retro della villa si apre un ampio parco ingentilito da sculture lapidee.

Download

PDF Villa Florio di Persereano a cura di Andrea Tilatti

Raccolta fotografica