Biblioteca Florio

A cura di, Pier Giorgio Sclippa. Testi di Ilde Menis e Silvia Di Santolo

La Biblioteca Florio

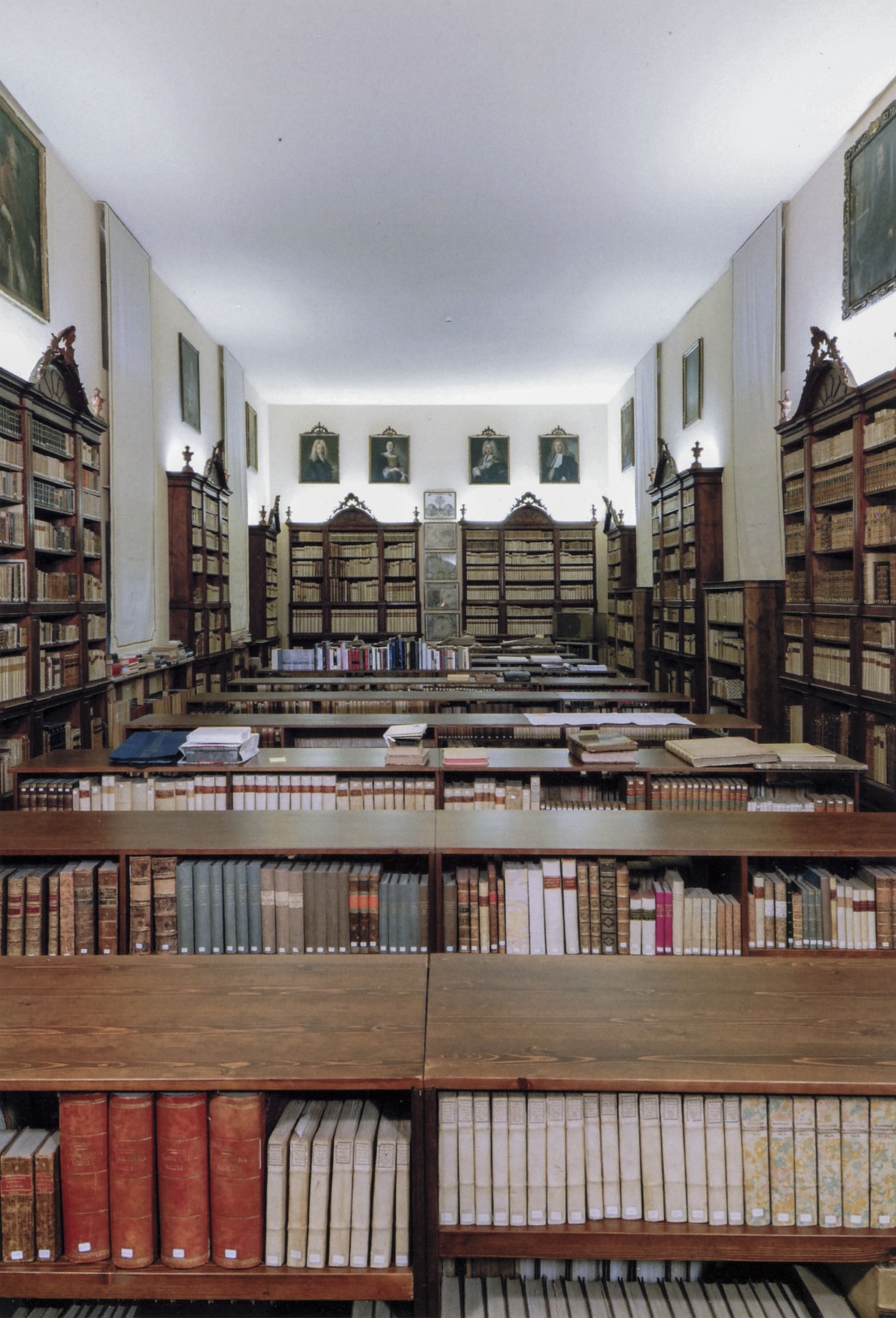

Custodita nell’omonimo palazzo ubicato nel centro storico della città, e appartenuta alla famiglia Florio che era giunta a Udine a metà del XV secolo dalla Dalmazia, la Biblioteca fu voluta e progettata dai figli del conte Sebastiano Florio, Daniele (1710-1798) e Francesco (1705-1792). Essi poco dopo la metà del Settecento ampliarono il palazzo paterno facendo costruire un’ala che potesse ospitare – al piano superiore – una raccolta di libri certamente basata su un nucleo precedente, da arricchire secondo la cultura e il gusto dell’epoca.

I fondatori

Compiuti gli studi di diritto e teologia a Padova, Francesco fu uomo di fiducia dell’ultimo Patriarca di Aquileia, Daniele Dolfin e, dopo la soppressione del Patriarcato, primicerio del neonato arcivescovado di Udine (poi vicario del vescovo dopo la rinuncia alla sede vescovile di Adria e Rovigo).

Daniele – che non portò a termine gli studi di medicina iniziati a Padova – appassionato di lettere, fu membro di svariate Accademie, poeta arcadico e, grazie all’amicizia con Pietro Metastasio, anche poeta alla corte viennese degli Asburgo. Segno di questa amicizia, oltre alla ricca corrispondenza in fase di pubblicazione, è anche la dedica autografa di Metastasio della sua operetta l’Alcide al bivio (Vienna, 1760) alla moglie di Daniele, Vittoria Valvason Maniago. Dopo la scomparsa dell’amata consorte nel 1763, Daniele condusse una vita ritirata e, con l’aiuto del fratello Francesco, si dedicò all’accrescimento della biblioteca di famiglia, per la quale non risparmiò energie e mezzi pur di procurarsi libri rari e preziosi.

Il patrimonio librario

I due nobili fratelli avviarono un’attività di acquisto di libri secondo precise caratteristiche materiali (libri intonsi quelli contemporanei, o ben conservati quelli più antichi) e culturali (i classici della letteratura greca, latina e volgare; di arte, di teologia e filosofia, di scienza, di geografia e storia), così da mostrare l’importanza della famiglia (divenuta nobile nel 1725) anche all’esterno.

Lo confermano le belle librerie d’epoca in ciliegio sormontate da elementi decorativi, colonnine e fregi intagliati, così come la scelta delle legature, raffinate nella pergamena chiara con i tasselli verdi o rossi per il titolo e l’autore o nel cuoio marrone elegantemente impresso in oro con i tagli colorati o a spruzzo, secondo la moda del periodo.

Daniele si avvaleva della collaborazione di librai e commercianti per avere notizia delle novità editoriali o per procurarsi edizioni particolari. Alcuni libri arrivavano dall’estero con altre merci, come ad esempio le edizioni olandesi di Elzevier o Gosse. Tra questi va citata senza dubbio la bella edizione della Sicilia antiqua di Philipp Clüver (Leida, 1629), che contiene la nota di possesso di Nicolaes Tulp, il chirurgo ritratto da Rembrandt nella Lezione di anatomia del 1632.

Una settantina sono le edizioni cinquecentine ascrivibili all’officina di Aldo Manuzio e dei suoi eredi e troviamo largamente rappresentati i maggiori editori del Cinquecento soprattutto veneziano, ma anche francese e tedesco.

Quasi un’intera libreria è occupata dall’Encyclopédie méthodique di Diderot e d’Alembert in 31 volumi, nell’edizione padovana del 1784.

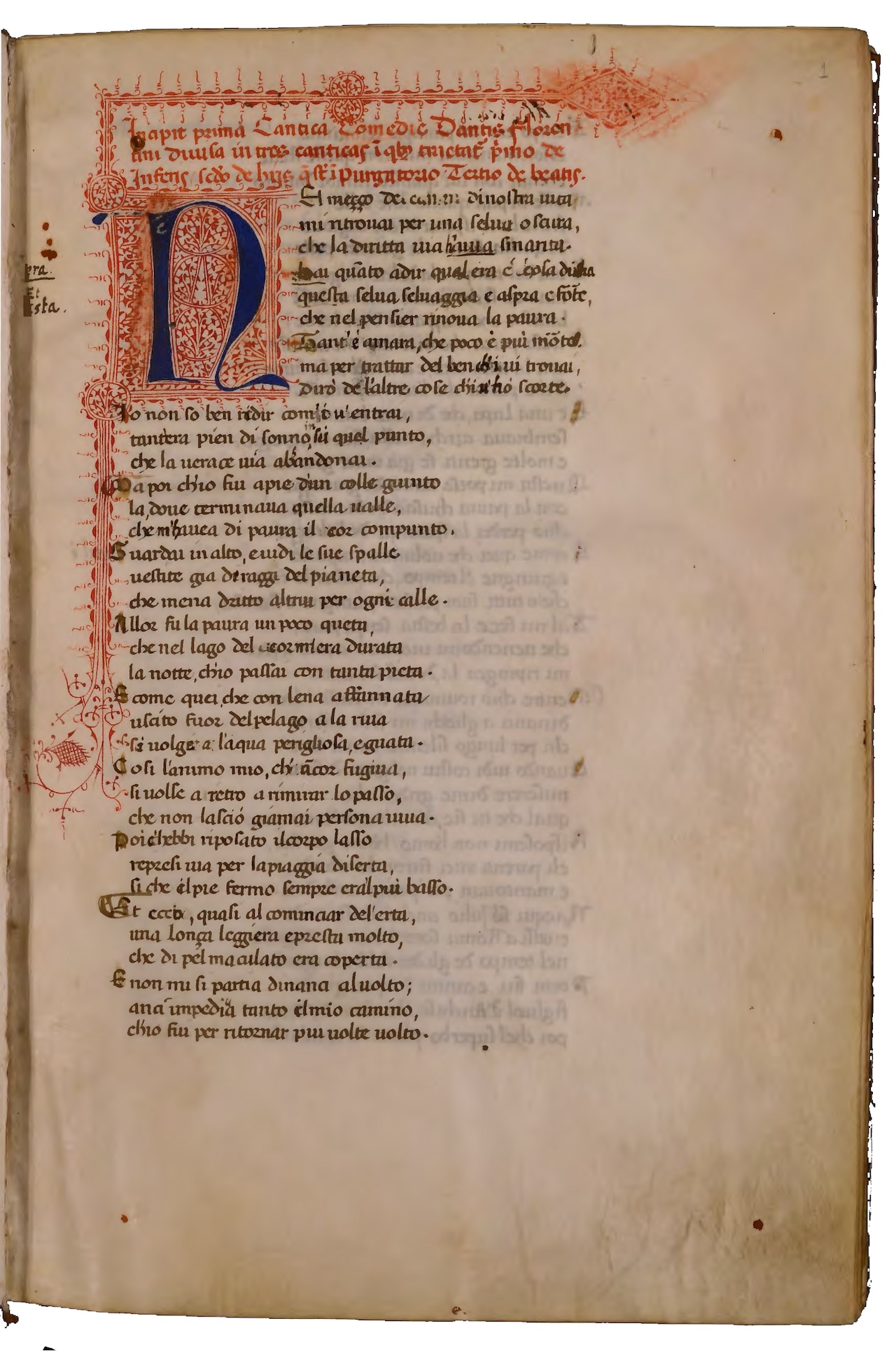

Daniele si interessava anche di manoscritti e il più importante di questi è senza dubbio quello contenente le tre cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri (Codice Florio), databile tra il XIV e il XV secolo, attualmente al centro di un nuovo interesse filologico per l’importanza

stemmatica nella storia della tradizione manoscritta dantesca.

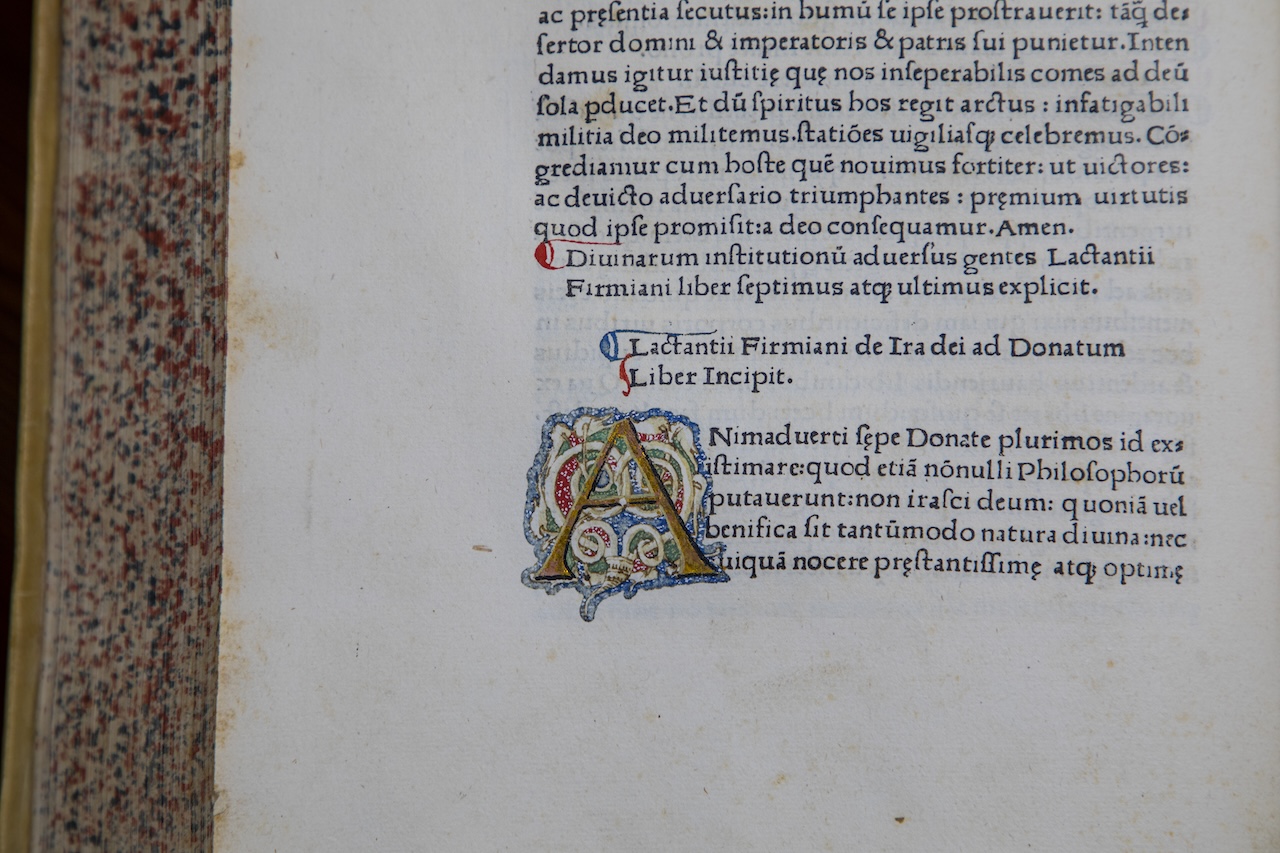

La biblioteca Florio conserva anche una quarantina di incunaboli (libri stampati dagli albori della stampa al 1500), tra cui una bellissima edizione del Lattanzio stampata a Roma da Ulrich Han nel 1474, contenente alcune iniziali miniate.

Dopo Francesco e Daniele

La biblioteca così riccamente abbellita diventò un bene inalienabile per tutti i discendenti della famiglia. Sappiamo che un nipote di Daniele, Filippo (1792-1875), curò particolarmente la biblioteca dei suoi avi e probabilmente contribuì al suo accrescimento, così come fecero certamente tutte le generazioni che si susseguirono. Gli ultimi apporti si devono a Vittoria Ciconi Beltrame, che nel 1898 aveva sposato un Daniele Florio ed era nipote acquisita di Francesco di Toppo, dalla cui biblioteca provengono svariate collane di romanzi italiani e inglesi.

Giuliana Canciani, Attilio Maseri e il salvataggio della Biblioteca Florio

Vedova dell’ultimo discendente maschio dei conti Florio, Francesco detto Cino, morto tragicamente a Tobruk nel 1940 con il cognato Italo Balbo, Giuliana Canciani riuscì a salvare da una dispersione quasi inevitabile il patrimonio librario di famiglia, di cui si ritrovò erede,

all’indomani della prematura scomparsa del marito, assieme alle cognate Emanuella e Cecilia Florio. A lei (e ai suoi collaboratori, primo fra i quali Enrico Coccolo, profondo conoscitore della biblioteca) dobbiamo la conservazione della biblioteca nelle condizioni in cui possiamo oggi ammirarla. Giuliana Canciani non solo salvò il patrimonio librario familiare, ma lo trasportò, all’indomani del sisma del 1976, quando si manifestò la necessità di abbandonare Palazzo Florio bisognoso di costosi restauri, in una sede altrettanto consona, quella della villa Florio di Persereano presso Pavia di Udine.

Qui, grazie a un sapiente lavoro di ristrutturazione della barchessa utilizzata nell’azienda di famiglia per pigiare le uve raccolte da trasformare in vino (il foladôr), la biblioteca, completa degli arredi originali, trovò posto per lunghi anni.

La figlia di Giuliana Canciani, Francesca, ultima erede del nome nobiliare dei Florio, aveva sposato il cardiologo Attilio Maseri. Rimasto solo (prima per la tragica morte dell’unico figlio Filippo e poi a seguito della vedovanza), il professore decise tra il 2012 e il 2013 di donare all’Università di Udine la biblioteca, e i mezzi per renderla fruibile, con l’unica clausola che essa potesse tornare là dove era stata fondata e conservata per due secoli, ovvero nel Palazzo Florio di Udine.

Curiosità e progetti

Oggi la biblioteca Florio è quasi completamente catalogata, contiene oltre 14 mila tra volumi a stampa, opuscoli, fascicoli di periodici e manifesti antichi. I libri sono ordinati secondo un sistema che tiene conto degli spazi a disposizione nelle librerie e solo in tempi relativamente recenti è stata apposta un’etichetta con una collocazione “a catena” all’interno di ciascuna libreria. In origine la disposizione delle librerie era diversa, così come nel tempo sono state aggiunte alcune scansie basse per contenere i volumi via via acquisiti.

Mentre si sta completando la catalogazione di quasi tutto il patrimonio librario, la Biblioteca Florio è oggetto di numerose iniziative e attività, curate dall’Area Biblioteche dell’Università di Udine. Dal 2015 a oggi sono state effettuate numerose attività: visite guidate, tirocini, conferenze (l’ultimo ciclo delle quali intitolato I Florio e il Friuli) e mostre anche virtuali su Napoleone (Il generalissimo arrivò in Casa Floria), sulle donne della famiglia Florio (Le Signore dei libri) e sugli alpini (Chi trova un alpino trova un tesoro), tutte accessibili dalla sezione dedicata del portale Teche.uniud (teche.uniud.it/mostre).

Bibliografia

Liliana Cargnelutti, La biblioteca di Daniele Florio in Udine, in: Nel Friuli del Settecento: biblioteche, accademie e libri, II, a cura di Ugo Rozzo, Udine: Arti grafiche friulane, 1996, p. 9-21.

David Padovan, Le cinquecentine della Biblioteca dei conti Florio di Udine: tesi di laurea in Conservazione dei beni culturali, relatore: Ugo Rozzo. Udine: Università degli studi di Udine, a.a. 2002-2003.

Liliana Cargnelutti, L’imperatrice del mais. Giuliana Canciani Florio nel Friuli del ’900, Venezia: Marsilio, 2007.

Andrea Tilatti, Il manoscritto Florio della Commedia: una scheda, In: Significar per verba. Laboratorio dantesco: atti del Convegno, Università di Udine, 22-23 ottobre 2015, a cura di Domenico De Martino, Ravenna: Longo, 2018, p. 111-113.

Download

PDF: Biblioteca Florio (a cura di, Pier Giorgio Sclippa. Testi di Ilde Menis e Silvia Di Santolo)

Raccolta fotografica